五里山:見張りの丘

江坂から服部緑地の方へ向かう北大阪急行の線路西側に、小さな山が見えてきます。

子どものころ、その山を「ごりやま」と呼んでいました。

周辺地域は開発されましたが、今でも「ごりやま」だけは子どもの頃と同じです。

五里山の由来

遊び場だった「玉の井公園」のすぐ近く、「ごりやま」のふもとにある「うえの公園」から山の中に侵入できました。

(たしか立入禁止だった気もするけど…😅)

少し東へ歩くと「垂水神社」があります。

鳥居をくぐり、西側は「ごりやま」の中を通っています。

正面の階段をのぼって本殿にたどり着いたあとも、さらに奥へと上る細い山道があり、そこを抜けると「ごりやま」の向こう側、円山町に出ます。

「ごりやま」は、子どものころの冒険コースでした✨

当時は「ゴリラが住んでる山かも…?」と本気で思っていたのですが(笑)

名前の由来は、頂上から五里(約20km)先まで見渡せるから「五里山」だそうです😆

ごりやまにあった!? 弥生時代の高地性集落

垂水神社の本殿の裏側(西側)――

「ごりやま」のあたりには、古代の人々が住んでいた形跡があるそうです。

昭和48年〜51年にかけて行われた発掘調査で、弥生時代の高地性集落(たかいところに築かれた、防御のための集落)の跡が見つかりました!

竪穴住居跡(地面を掘って住居をつくったあと)や甕棺墓(かめかんぼ:大きなかめに遺体を入れて埋葬したお墓)などが発見されています。

約2000年前の弥生時代、この場所は人びとの暮らしの場であり、敵を見張る防衛拠点でした。

瀬戸内海を通って大阪湾に入った船が、淀川水系をさかのぼり京都や奈良へ向かうには、千里丘陵の南端(垂水)と上町台地から張り出した砂州の間を抜けるしかありませんでした。

「ごりやま」の見張り台は、敵や異国の船をいち早く察知するうえで欠かせなかったのでしょう🤔✨

神武天皇の東征

📘『日本書紀』には――

神武天皇(日本の初代天皇)が九州(日向)から東へ向かう(神武東征)の途中、大阪湾に入り、潮の流れが激しかったので、その地を「浪速国(なにわのくに)」と名づけたという伝承が残されています。

もし、神武天皇が伝説上の人物ではなく、本当のことなら…

「ごりやま」のてっぺんにあった見張り台から、垂水の首長たちが、神武天皇の舟軍が海をわたってやってくる様子を、見つめていたかもしれません👀✨

そんな想像をすると、「ごりやま」の風景が少し違って見えてくるかも…😊

垂水:湧き水の土地と港のにぎわい

「ごりやま」の南側のふもとにある現在の吹田市垂水町は、千里丘陵の最南端に位置します。

はるか昔、垂水周辺は大阪湾と河内湖をつなぐ水上交通の要所でした。

垂水という地名の由来

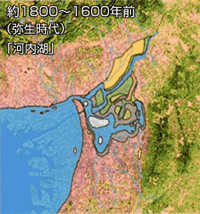

縄文時代前期(約6000年前)

地球の気温は今よりも高く、南極や北極の氷がとけて、海面は現在よりも数メートル上昇していました(縄文海進)。

大阪北部の千里丘陵では、旧石器時代から人々のくらしが営まれていましたが、現在の大阪平野の大部分は、海の底でした。

垂水神社の裏手にある急な崖(千里丘陵の南端)は、ちょうど海と陸の境目にあたり、

南には「河内湾」と呼ばれる大きな入り江が広がっていました。

この崖は、波によって陸が削られてできた「海食崖(かいしょくがい)」と呼ばれる地形で、今もその名残が残されています。

崖の下まで海水が迫っていた時代――

丘陵の地中からしみ出した湧き水が、崖を伝って海へ流れ落ちる様子が、滝のように見えたことから

水が垂れ落ちる場所=「垂水(たるみ)」という地名が生まれたと伝えられています。

⛩ 垂水神社の境内には、今も「垂水の滝」と呼ばれる湧水があり、地名の由来とされる風景をしのばせてくれます。

出典: 大阪湾環境データベース(近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所)(CC BY 4.0)

万葉集に詠まれた「垂水」

万葉集には、志貴皇子(しきのみこ)が詠んだ「垂水」の歌が登場します。

*志貴皇子は第38代天智天皇の第七皇子で、文化人としての生涯を送りましたが、息子の白壁王が第49代光仁天皇として即位したので、志貴皇子は「春日宮御宇天皇」として追尊されます。(現在の皇室は、志貴皇子の男系子孫)

石走る垂水の上の早蕨の

萌え出づる春になりにけるかも

岩間から飛び散る水(滝)のほとりで、早蕨が芽を出し始める

もう春になったのだなあ〜

「垂水」は本来「滝」を意味する言葉ですが、同時に地名「垂水」と重なるため、

この歌は、垂水神社の滝を詠んだものではないか❓とも言われています。

断定はできませんが、岩間を打つ水しぶきの情景に、垂水神社の裏山から流れる滝の風景を重ねると、歌の世界がぐっと身近に感じられます。

⛩ 垂水神社の境内には、この歌が刻まれた歌碑があります。

古代の垂水:湖とつながる風景

今では住宅地となっている垂水の地も、はるか昔は水辺の風景が広がる場所でした。

地形の変化とともに、この地域の姿も少しずつ変わっていきます。

🕰 縄文時代の終わりごろには…

川が運ぶ土や砂が海にたまり、浅瀬がだんだん陸地になっていきました。

崖の下(現在の吹田市垂水町あたり)にも、少しずつ土地が広がりました。

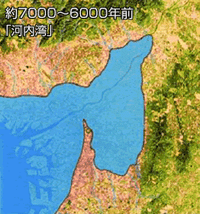

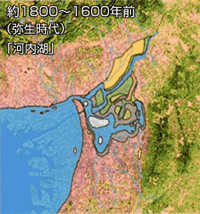

🕰 弥生時代になると…

天満橋あたりから伸びた砂州(が、千里丘陵の近くまで続き、「湾の入り口」がせき止められます。

その結果、垂水の南側には「河内潟」という、海水が入り混じる大きな入り江が生まれました。

🕰 古墳時代のはじめごろ(約1800年前)には…

「河内潟」は次第に淡水化し、巨大な湖「河内湖」へと変わっていきます。

垂水はちょうどその北西の岸辺にあたる場所で、丘陵から湧き出す水はそのまま湖に注いでいたと考えられます。

画像出典:大阪湾環境データベース(近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所)、 CC BY 4.0、 Wikimedia Commons より引用

🕰 平安時代の後半には…

長い年月をかけて、河川が運ぶ土砂がたまり、河内平野のほとんどが陸地へと変わりました。

かつて湖だった「河内湖」も、次第にその姿を消していきます。

垂水の周辺も、湖のほとりの地から、内陸の集落として発展していく時代に入っていきました。

垂水周辺の遺跡

🏺 垂水遺跡(円山町・垂水町1・2)

時代:弥生時代後期(約2000年前)〜古墳時代初期

崖の上に広がっていた集落の跡で、弥生土器や石のヤジリなどが発見されています。

特に注目なのは、溶けた痕のある大型青銅鏡の破片!✨

高台のてっぺんでは、外敵を見張る拠点だったのでと言われています。

🔨 垂水南遺跡(江坂町・垂水町3)

時代:古墳時代(約1700〜1400年前)

湖に面した平地には、須恵器の窯や鉄の工房跡がありました。

また、漁に使う「網おもり」も出土。

東海・山陰・山陽などの土器も発見され、広い交易ネットワークがあったことがわかります。

このあたりは海水と淡水が混じる豊かな環境で、漁・ものづくり・交易の村としてにぎわっていたようです。

🏯 垂水西原古墳(千里山西3丁目)

時代:古墳時代前期(4世紀ごろ)

標高約83mの尾根の上にあったとされる古墳です。

前方後円墳の可能性があると報告されており、赤く塗られた石材(石室の一部)も出土。

現在は宅地開発で古墳の形は残っていませんが、地域の有力者のお墓だったと考えられています。

🚢 五反島遺跡(南吹田)

時代:弥生時代〜室町時代

神崎川の河口にひらけた水運と陸運の拠点でした。

垂水の集落が衰退したあとも繁栄を続け、港町として重要な役割を果たしていたようです。

平安時代の鏡や馬具などの遺物が出土しており、八十島祭の祭場の一部だった可能性もあるといわれています。

*八十嶋祭は、天皇が即位した翌年に難波津(なにわつ:大阪湾の港)で行われた祭祀です。

川の氾濫と治水工事

かつての淀川や神崎川は、たびたび氾濫を起こし、流れを変えてきました。

神崎川は古墳時代から室町時代までに7回も流路を変えたことが分かっています。

🕰 4世紀後半~5世紀初めごろ

📘『日本書紀』には――

仁徳天皇が、難波の堀江(なにわのほりえ)・茨田堤(まんだのつつみ)といった大規模な治水工事(洪水や氾濫を防ぐための工事)を行ったと記されています。

仁徳天皇の実在には諸説ありますが、

古墳時代、この地域で大がかりな治水工事が行われていたことは確かです。

「開発」や「川が運ぶ土砂の堆積」によって、広大な淡水湖だった河内湖も徐々に埋まり、やがて水田や畑として活用される土地へと変わっていきました。

長柄の人柱伝説

🕰 第33代推古天皇(593年〜628年)の時代

垂水の長者・巌氏は、淀川に長柄橋を架ける計画に関わっていました。

流れが速く工事が難航する中、人柱の必要が議論され、巌氏は「袴に継ぎを当てた者がふさわしい」と答えます。

継ぎのある袴をはいていたのは自分。

巖氏は自ら人柱となる決断をしたのです。

娘の照日はその悲しみから口がきけなくなり、夫と垂水へ戻る途中、一羽の雉が鳴いたところを射落とされます。

照日は口を開き、悲しみの歌を詠みました。

ものいわじ 父は長柄の橋柱

鳴かずばキジも 射られざらまし

何も言わなければよかった。

父は橋の柱になり、もし雉が鳴かなければ、矢で射られることもなかったのに

*口は災いのもとという意味

この話に心を打たれた推古天皇は、巖氏の冥福を祈って、橋の近くに橋本寺(現在の大願寺:大阪市淀川区東三国)を建立したと伝えられています。

📍正確な場所はわかっていませんが、長柄橋は今の淀川区東三国あたりと吹田のあたりをつないでいたと考えられています。

当時の川の流れは今とは違っていたので、長柄橋がかかっていた場所も今とは違ったのでしょう

垂水神社:水を司る神

垂水神社は、延喜式に名神大社として記載され、祈雨祭や八十嶋祭といった国家的な特別祭祀でも奉幣を受けた神社です。

主祭神は、豊城入彦命(第10代崇神天皇の皇子、東国〈上・下毛野〉開拓の祖)です。

由緒

■ 名神大社としての垂水神社

垂水神社は927年に編纂された『延喜式』神名帳に「名神大社」として記載されています。

名神大社とは、全国の式内社の中でも「霊験あらたか」と認定され、国家的儀式(名神祭・祈雨祭・八十嶋祭など)で朝廷から奉幣を受けた最高位の神社です。

■ 祈雨神としての信仰

干ばつの際には、朝廷から雨乞いの奉幣が行われ、京都の貴船神社・松尾大社・大阪の住吉大社などと並んで、重要な「祈雨の神」とされました。

祈雨のたびに神階が上がり、最終的には従四位下に昇ったとされています。

■ 八十嶋祭にも登場

天皇が即位した翌年に行われた「八十嶋祭(やそしまのまつり)」は、平安時代~鎌倉初期まで続きました。

全国の神々に先立って海神や名神たちに幣帛が奉られました。

垂水神社もその祭祀圏に入る名神大社として奉幣を受けています。

古代の豪族たちが、淀川を下って難波津に集まり、にぎわう光景が想像されます✨

阿利真公と垂水公

『新撰姓氏録』(平安初期にまとめられた氏族リストで、古代豪族の由来や分類を知る重要な資料)によると

🕰 第36代孝徳天皇(645〜654 年:飛鳥時代) のころ

長い日照りで水不足が起こりました。

豊城入彦命の6代後の子孫:阿利真公(ありまのきみ) は、垂水岡(現在の吹田市垂水)から高い木樋(たかひ)を使って、難波長柄豊碕宮まで水を引いたとされます。

この功績によって「垂水公(たるみのきみ)」という姓を賜り、垂水神社の神事を管掌する氏族となりました。

難波長柄豊碕宮(なにわのながらのとよさきのみや)と上町台地

難波長柄豊碕宮は、第36代孝徳天皇が大化の改新後に遷都した都で、中大兄皇子が大化の改新において「改新の詔」を発した場所でもあります。

現在の大阪城公園(上町台地の北端)にあったとされます。

淀川をはさんで北の垂水岡(吹田市垂水:千里丘陵南端)から見ると、低湿地帯に浮かぶような上町台地の北端にある難波長柄豊碕宮は、島の上のお城のように際立って見えたはずです ⛰️ 👀

歴史を調べてみると、長年暮らしていたこの街が、何となく特別に感じられました😊