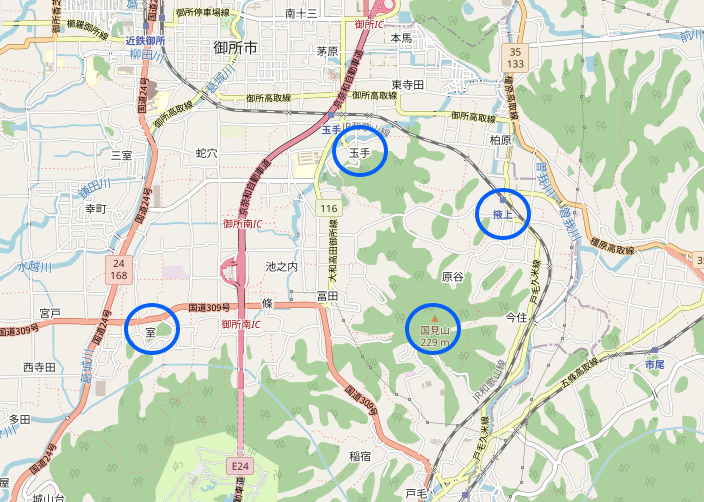

目的地

第6代 孝安天皇ゆかりの「室(葛城)」を概観

室八幡神社(室秋津島宮阯 碑)— 〒639-2277 奈良県御所市室1322

玉手丘上陵(孝安天皇・治定陵)— 〒639-2247 奈良県御所市玉手675

国見神社(掖上)— 〒639-2246 奈良県御所市原谷276

鴨都波神社 — 〒639-2271 奈良県御所市宮前町513

鴨山口神社 — 〒639-2312 奈良県御所市櫛羅2428

住所は目安です。現地表記・公式案内と照合のうえご利用ください。景観重視・人物の特定は目的にしません。 確実性表示は本ノート独自の目安(随時見直し)。

確実性の目安:手がかり多め

- 手がかりのみ 伝承・碑など最小限の情報

- 手がかり多め 地名・祭祀・地形(水系・古道)が複数重なる

- 有力 遺構確認+年代整合+文献照合がそろう

- ほぼ確実(公的裏付け) 発掘報告・文化財指定・整備まで到達

陵と宮

- 陵:玉手丘上陵(たまてのおかのえのみささぎ)

- 宮:日本書紀室秋津島宮(むろのあきつしまのみや) 古事記葛城室之秋津島宮

玉手丘上陵—治定陵

- 所在地:奈良県御所市玉手675

- 状態:宮内庁治定。拝所からの拝観のみ(陵域〈玉垣内〉は立入不可)

- 参照:室(八幡神社の宮址碑)・室宮山古墳/掖上の国見伝承 → [badge text=”「秋津島語源の話」” variant=”blue” href=”#akitu”]

※ 掖上(書紀表記:腋上)

室秋津島宮—伝承地

- 所在地:奈良県御所市室1322(室八幡神社)

- 目印:「室秋津島宮阯」碑(近代標識)/ 室宮山古墳後円部の麓

- 扱い:地名・祭祀の連続性から「場」の持続として参照(宮跡の直接証拠ではありません)

※ 宮山古墳(通称:室宮山古墳)

着眼パターン

フィールドメモ

| 社・碑 | 八幡神社の碑—祭神・縁起の確認 |

| 地名 | 「室」「玉手」など古層地名の反復 |

| 遺跡 | 近隣の前期〜中期古墳・集落の点在 |

| 古道・谷口 | 丘陵縁の小峠・道筋(古道の通過点) |

| 水 | 谷筋の小河川や溜池の痕跡(低地利用) |

周辺の社(祭祀景観の手がかり)

-

室八幡神社(室1322)

宮山古墳の後円部麓に鎮座。境内に「室秋津島宮阯」碑(伝承標識)。

-

国見神社(掖上)

神武紀の「腋上の嗛間丘」ゆかりと伝承。周辺の地名伝承と併せて参照。

-

鴨都波神社(御所市宮前町)

葛城の鴨社中核。水辺・稲作と結び付く祭祀。

-

鴨山口神社(櫛羅)

葛城山麓の山口社(式内社)。古道の谷口に位置。

※いずれも宮跡の直接証拠ではありません。祭祀の「場」と地名の連続性をみるための参照点です

『秋津島』の用法(あきつ/あきづ)

秋津島(あきつしま)は日本の異名。元は大和(葛城周辺)の地名とされ、のちに日本全体の雅称へ広がったとも言われます。

秋津島(あきつしま)の由来

※ 読みは史料により あきづ/あきつ と揺れます(言葉の意味は同じ)。

- 伝承(日本書紀・神武紀):腋上(わきがみ)の嗛間丘(ほほまのおか)での国見で「蜻蛉(あきつ:トンボ)が交尾する姿のようだ」と言った話が、秋津洲/秋津島の語源とされる。

※書紀本文で腋上、現行地名は掖上 - 伝承(古事記・雄略記):吉野の阿岐豆野(あきづの)で、虻を蜻蛉が食べた歌から国を蜻蛉島(あきづしま)と称した説話。

- 奈良時代、『記・紀』では国号的、『万葉集』では「大和」に掛かる枕詞として頻出。

※由来に関する両説を併記します

- 見解A:地名起点説(地名→国号化)

葛城(御所・室周辺)の地名「秋津」を起点に、のちに日本の雅称へ拡張したとする説。 - 見解B:遡及編集説(雅称を後代からさかのぼって適用)

奈良時代に一般化した雅称「秋津島」を、神武の国見など古い場面へ遡って適用したとみる説。

地図情報ーGoogleマイマップで見る

下記リンクから、この地域の関連スポットをまとめた

Googleマイマップをご覧いただけます。

パソコンでは、Googleマイマップの共有リンクを開くと、そのまま 「Google Earth」表示に切り替えができ、3Dで地形や社の位置関係を立体的に確認できます。

参考リンク(一次情報・公的情報)

参考リンク

玉手丘上陵(孝安天皇)

宮山古墳(=室宮山古墳)

掖上(腋上)の国見伝承/秋津島